Ein Beinahe-Happy-End für eine zerbrochene Tontafel

Cécile Michel und Wiebke Beyer

Tontafeln aus dem Alten Orient, beschrieben in Keilschrift, der weltweit ältesten bekannten Schrift, werden auch heute noch oftmals illegal ausgegraben und auf dem Schwarzmarkt verkauft. Noch schlimmer: Fragmente solcher Tontafel wurden an zahlreiche internationale Sammler verkauft, sodass kaum Hoffnung besteht, sie jemals wieder zusammenfügen zu können. Zahlreichen der niedergeschriebenen Texte, ob es sich nun um Mythen, Briefe oder Zeugenberichte handelt, fehlt daher das Textende (oder auch der Anfang). Anders verhält es sich jedoch mit den zwei Fragmenten KUG 15 und AO 29196. Vor dreißig Jahren, in den 1980ern, entdeckte eine junge Assyriologin im Louvre, dass sich das Gegenstück des Fragments, an dem sie gerade arbeitete, nicht etwa im Louvre oder in Paris oder überhaupt in Frankreich befand, sondern in einem anderen Land ...

In den 1920er Jahren erwarb die Gießener Hochschulgesellschaft mehr als fünfzig Tontafeln, einschließlich des heute als KUG 15 bekannten Fragments. Jahrzehnte später ging 1982 die Privatsammlung der Assyriologin Marguerite Rutten in den Besitz des Louvre über. Sie enthielt insgesamt 137 beschriebene Tontafelfragmente. Eines davon, AO 29196, stellt den unteren Rand einer Tafel dar.

Die bereits erwähnte junge französische Forscherin, Cécile Michel, ist heute Professorin an der Universität Hamburg und Forschungsdirektorin am Centre Nationale de la Recherche Scientifique (Nationales Zentrum für wissenschaftliche Forschung) in Nanterre in Frankreich. Vor über dreißig Jahren entdeckte sie, dass sich das Gegenstück zu Fragment AO 29196 nicht etwa in der Sammlung des Louvre, sondern in Deutschland befand – an der Universität Gießen, unter der Bezeichnung KUG 15. Während die Tontafelsammlung der Universität relativ klein und überschaubar ist, beherbergt der Louvre mehr als 12.000 Keilschriftartefakte in seinen Mauern. Wie stieß Cécile Michel ausgerechnet auf dieses Fragment?

Michel: Gegen Ende meines Masterstudiums in Assyriologie im Frühjahr 1985 fragte ich meinen Betreuer Professor Paul Garelli, ob es wohl möglich sei, mit den Originaltafeln im Louvre zu arbeiten statt nur mit gedruckten Kopien der Keilschrifttexte. Im Herbst begann ich meine Dissertation über einen assyrischen Kaufmann, dessen Tontafelarchiv ich zu rekonstruieren suchte. Einige seiner Tafeln wurden im Louvre aufbewahrt, und so saß ich dort wochenlang, um Texte zu vergleichen. Ich hatte herausgefunden, dass Mitte der 1920er Jahre eine „verlorene“ private Sammlung von dreißig Tafeln im Besitz von Georges Contenau, dem damaligen Konservator der altorientalischen Abteilung, in Wirklichkeit dem Louvre übergeben worden war. Während ich die Neuausgabe dieser Texte vorbereitete, erfuhr ich, dass die Sammlung zwei weitere Gruppen bisher unveröffentlichter altassyrischer Tafeln und Fragmente enthielt, [eine davon stammte aus M. Ruttens Sammlung; A. d. Hrsg.], mit deren Veröffentlichung mich der zuständige Konservator nun betraute.

Hilfsmittel wie Internet und Computer waren damals noch nicht zugänglich - wie hat man sich vor diesem Hintergrund die Untersuchung von Keilschrifttafeln in einem Museum vorzustellen?

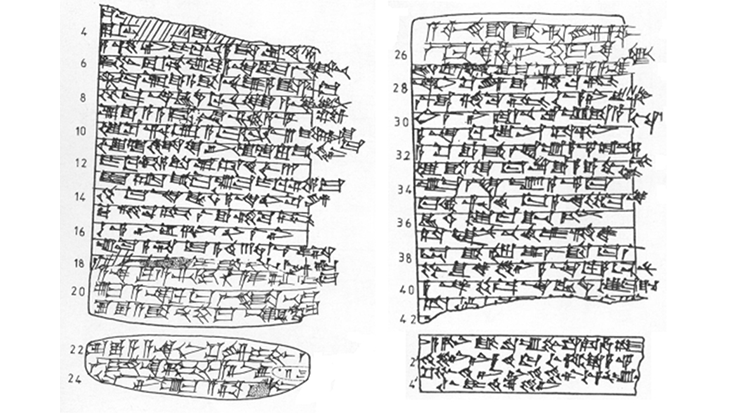

Michel: Während meiner Forschungsarbeit im Louvre saß ich im Büro eines Kurators an einem Fenstertisch mit Blick auf die Seine. Die Lichtverhältnisse waren ausgezeichnet. Ich entzifferte die Texte und arbeitet mit Stift und Papier. Ich notierte die Transliteration der Zeichen Zeile für Zeile und zeichnete gleichzeitig eine Kopie der Tafel unter Berücksichtigung ihrer Form und der beschädigten Teile. Hierbei bemühte ich mich, die Keilschriftzeichen so exakt wie möglich zu übertragen, einschließlich der Zeilenabstände und relativen Zeichenpositionen. Ich legte Karteien an, in denen die handgeschriebenen Karten nach einzelnen Tafeln geordnet waren, nach Eigennamen und geografischen Bezeichnungen, nach Stichworten und so weiter. Die Transliteration tippte ich auf der Schreibmaschine ab, musste die diakritischen Zeichen aber per Hand hinzufügen. Meine Veröffentlichung sämtlicher Tafeln füllte 1987 eine ganze Ausgabe der Revue dʼAssyriologie.

Die Texte auf den beiden Tafelfragmenten AO 29196 und KUG 15 sind in Keilschrift im altassyrischen Dialekt der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends v. Chr. geschrieben. Sie sind Teil eines Zeugenprotokolls einer Verhandlung, bei der zwei Streitparteien und ein Rechtsberater anwesend waren. Texte dieser Art sind im Textkorpus einer Kaufmannsgesellschaft durchaus nicht unüblich. Woran erkannten Sie, dass es sich um zwei Fragmente derselben Tafel handelt?

Michel: Der Text enthält eine beeidigte Aussage zu einem Disput zweier Kaufleute, Sue’a und Ennum-Aššur, über 40 Minen (20 Kilo) Silber. Das Fragment im Louvre weist nur acht lesbare, für den unteren Tafelteil bestimmte Zeilen auf; es handelt sich um das Ende der Vorderseite, die Unterkante und den Beginn der Rückseite. Es gelang mir, in diesen Zeilen den Namen eines der Protagonisten – Sue’a – und den Streitgegenstand von 40 Minen Silber zu entziffern. Ich durchsuchte Publikationen auf dem Gebiet der Assyriologie nach weiteren Informationen über diesen Mann und entdeckte, dass die Angelegenheit tatsächlich auf einem Dutzend Tafeln erwähnt wird. Das Dossier wurde 1935 erstmals von J. Lewy und G. Eisser zusammengetragen und analysiert, zeigte jedoch die Gießener Tontafel lediglich als Transliteration, ohne Zeichnungen oder Fotos. Leider erlaubte diese Transliteration keine eindeutigen Schlüsse oder auch nur Annahmen. Im Jahr 1966 veröffentlichte jedoch der deutsche Forscher Karl Hecker glücklicherweise eine Abbildung der Tafel. Ich hatte bereits das Louvre-Fragment kopiert und seine Maße notiert und konnte so überprüfen, ob meine eigene Keilschriftkopie zu Heckers Zeichnung der Gießener Tontafel passte. Da Hecker ebenfalls die Abmessungen des Fragments angegeben hatte – in damaligen Veröffentlichungen sehr selten –, konnte ich beide Kopien auf ein und denselben Maßstab verkleinern und landete einen Volltreffer: Sie passten perfekt zueinander, die originalgetreuen Kopien ließen sich mühelos zusammenfügen.

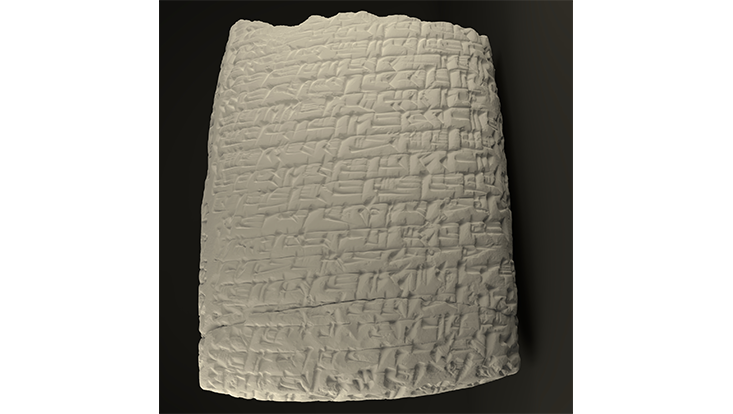

Heute gibt es natürlich ganz andere technologische Verfahren und Möglichkeiten, solche Fragmente zusammenzufügen. Ein mobiler 3D-Scanner des CSMC ermöglichte es Cécile Michel, gemeinsam mit einem Datenspezialisten und einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin an beiden Standorten 3D-Scans zu erstellen. Der von ihnen verwendete Scanner ist ein hochauflösendes 3D-Gerät, das strukturiertes Licht einsetzt, um parallele Lichtstreifen auf die Oberfläche eines Artefakts zu projizieren. Die Vertiefungen und Erhebungen der Oberfläche lassen ein Lichtmuster entstehen, wobei die entsprechenden Höheninformationen kodiert werden. Das Lichtmuster wird dann von Kameras im Scanner erfasst und bildet die Grundlage für eine 3D-Rekonstruktion der Oberfläche. Die sehr sauberen Bruchkanten beider Tafelfragmente deuten darauf hin, dass nicht allzu viel verloren ging. Sie passen perfekt zusammen und bestätigen damit Michels These.

Im Text bringt der Rechtsberater, der aus der Hauptstadt Aššur geschickte wurde, die Anschuldigung vor, ein anderer Kaufmann habe eine große Menge Silber in Ennam-Aššurs Haus hinterlegt. Der Angeklagte reagiert darauf, indem er sich über die wiederholte Befragung in dieser Sache beschwert – und damit bricht der Text abrupt ab. Ein weiterer Teil der Tafel, der obere Rand, fehlt ebenfalls, wobei die Bruchkanten ebenso sauber sind wie die am unteren Rand. Was ist wohl aus dem dritten Tafelfragment geworden?

Michel: Es fehlt tatsächlich noch ein Stück. Ich glaube, die Tafel wurde ganz bewusst am oberen und unteren Rand abgeschnitten, wohl, um aus dem Verkauf der drei Fragmente einen höheren Erlös zu erzielen. Meiner Rekonstruktion nach könnte das fehlende obere Stück von ähnlicher Größe wie das Louvre-Fragment sein und acht oder neun Schriftzeilen aufweisen. Bisher ist es mir noch nicht gelungen, es aufzuspüren, aber ich habe eine ungefähre Idee, worum es in den ersten drei Zeilen gehen könnte. Das Fragment befindet sich wahrscheinlich in irgendeiner Sammlung. Am problematischsten ist für uns, dass in vielen Sammlungen nur vollständige, gut erhaltene Tafeln fotografiert und veröffentlicht wurden; Tafelfragmente hingegen hat man weitgehend ignoriert. Wahrscheinlich trifft das auch für diesen Fall zu.

Literatur

- Hecker, Karl (1966): Die Keilschrifttexte der Universitätsbibliothek Giessen. Berichte und Arbeiten aus der Universitätbibliothek und dem Universitätsarchiv Giessen 9, Giessen.

- Michel, Cécile (1987): ‘Nouvelles tablettes Cappadociennes du Louvre’, Revue d’assyriologie et d’archéologie orientale 81, 3–78.

- 3D Scans der beiden Fragmente im UHH Forschungsdatenrepositorium: KUG 15 (doi: 10.25592/uhhfdm.766) und AO 29196 (doi: 10.25592/uhhfdm.918).

Beschreibung

Aufbewahrungsort: KUG 15: Universitätsbibliothek Gießen, Deutschland; AO 29196: Louvre, Frankreich

Material: Ton

Objekt: Tafel (Fragmente)

Herkunft: Kaneš (Kültepe, Zentralanatolien, Türkei)

Zitationshinweis

Cécile Michel, Wiebke Beyer, “Almost a Happy End for a Broken Clay Tablet”

In: Wiebke Beyer, Karin Becker (Hrsg.): Artefact of the Month Nr. 1, CSMC, Hamburg,

https://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/aom/001-de.html