Bilder lesen, Texte sehen

9. Dezember 2022

Mit Shervin Farridnejad hat im Herbst 2022 ein Kenner des Zoroastrismus die Professur für Iranistik übernommen. Einst Weltreligion, hängen diesem Glauben heute nur noch wenige an. Mit ihnen bleibt eine Tradition lebendig, deren Texte bedeutend älter sind als ihre Verschriftlichung.

Read the English version of this article here.

Niemand weiß sicher, wann diese Geschichte beginnt. Irgendwann im ersten Jahrtausend vor Christus, womöglich auch früher, bildet sich in Zentralasien eine Glaubensgemeinschaft, die Zoroastrier. Sie berufen sich auf den Schöpfergott Ahura Mazda und begründen so eine der ältesten religiösen Traditionen der Menschheitsgeschichte. Bis zum siebten Jahrhundert nach Christus breitet sich ihr Glaube im ganzen Persischen Reich aus – dann beginnt der Siegeszug des Islam, der Zoroastrismus wird marginalisiert. Doch in kleinen Gemeinschaften, verteilt auf den Iran, Indien, später auch Europa und Nordamerika, überdauert er die Zeiten. Heute gibt es rund 100.000 Zoroastrier weltweit. Und seit dem 1. September 2022 gibt es an der Universität Hamburg jemanden, der ihre Geschichte und ihre Kultur zum Zentrum seiner Forschung gemacht hat: Shervin Farridnejad, der neue Professor für Iranistik am Exzellenzcluster „Understanding Written Artefacts“.

Dabei ist er nur mittelbar zu diesem Thema gelangt. „Mein Hauptinteresse galt immer der Philologie, den alten Sprachen, den antiken Texten aus dem Iran“, sagt er. „Im Corpus der alt- und mitteliranischen Texte nehmen die zoroastrischen einen zentralen Platz ein.“ Der Zoroastrismus ist der seltene Fall einer Religion, die sowohl antik als auch lebendig ist: Anders als mit den Verehrern griechischer oder römischer Götter können wir heute mit seinen Vertretern in Kontakt treten und seine früheren Glaubensinhalte und Rituale den jetzigen gegenüberstellen. Bemerkenswert dabei ist, wie stark die heute gelebte Religion noch immer Texte miteinbezieht, die bereits in der Spätantike kanonisiert wurden. Auf diese Weise ragt in Gestalt des Zoroastrismus eine scheinbar weit entfernte Vergangenheit in unsere Gegenwart hinein. Die antike Welt und die heutige miteinander in Beziehung zu setzen, sagt Farridnejad, gehört zu den spannendsten Aspekten seiner Arbeit.

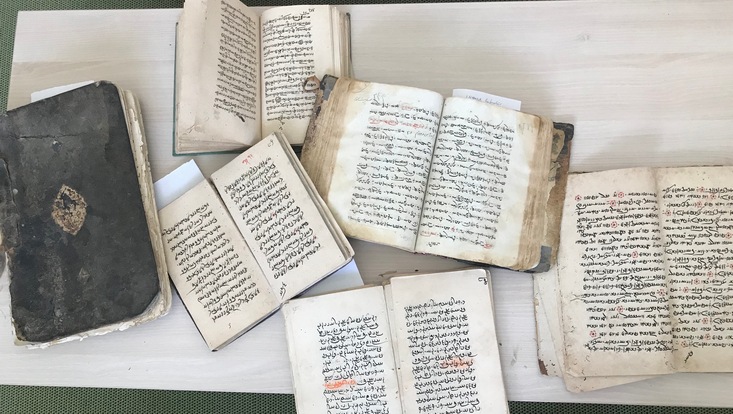

Welten miteinander in Beziehung setzen – das war schon die Absicht seiner Doktorarbeit, Die Sprache der Bilder: Eine Studie zur ikonographischen Exegese der anthropomorphen Götterbilder im Zoroastrismus. Hier allerdings in anderem Sinne. Farridnejad wollte darin eine alte und nach seiner Auffassung wenig hilfreiche Arbeitsteilung überwinden: „Traditionell haben die Philologen sich ausschließlich um den Text gekümmert und das visuelle Material den Archäologen und Kunsthistorikern überlassen. Dagegen war mein Ansatz, die Bilder zu lesen und die Texte zu sehen, also ein weniger enges Verständnis von Text zu entwickeln, das es erlaubt, neue Fragen zu stellen.“ Diese ganzheitliche Perspektive auf Text, die ausdrücklich auch die Gestaltung, die Materialität und den Gebrauch mitberücksichtigt, charakterisiert auch den Ansatz am CSMC, was Farridnejad zuversichtlich vorausblicken lässt: „Handschriften erzählen uns viel mehr als der Text selbst. Welche Tinten wurden verwendet, wie oft wurde etwas gelesen, wo archiviert? Wer war der Auftraggeber, wer hat an den Rand geschrieben, wo wurde es verkauft, wann kopiert, wie restauriert? Über all diese Dinge liefert die Materialität Informationen. Aber oft werden Philologen ihrer nicht habhaft, weil sie diese Dimensionen unterschätzen oder gar nicht die Möglichkeit haben, zum Beispiel mit Physikerinnen und Chemikern zusammenzuarbeiten. Hier in Hamburg gibt es diese Möglichkeiten wie sonst nirgendwo.“

Die Frage, welche Elemente einer Handschrift jenseits des Texts relevant sind, ja was überhaupt ein Text ist, spielt in Farridnejads Auseinandersetzung mit dem Zoroastrismus eine wichtige Rolle. In dieser Glaubensgemeinschaft kursierten religiöse Texte bereits über tausend Jahre, bevor sie erstmals jemand aufschrieb. Texte ohne Schrift? Das sei kein Widerspruch, sagt Farridnejad. „Wir müssen unsere Vorstellung von Schriftlichkeit ändern. Abgesehen vom ältesten erhaltenen zoroastrischen Schriftartefakt, das rund 1000 Jahre alt ist, sind keine Handschriften aus der Zeit vorm späten 13. Jahrhundert erhalten. Davor gibt es eine Zeit von noch einmal tausend Jahren, aus der die Schriftartefakte verlorengegangen sind. Aber bereits davor wurden die Texte über eine lange Zeit in einer strengen, hochkanonisierten Form mündlich überliefert. Anhand philologischer Untersuchungen können wir zeigen, dass sie in diesem langen Prozess sehr gut erhalten wurden.“

Die "heiligen Worte" sollten nicht nur sinngemäß, sondern exakt überliefert werden.

Vor der Herausforderung, ihre religiösen Texte unverändert an zukünftige Generationen weiterzugeben, standen viele antike Kulturen, bevor Niederschriften möglich und üblich wurden. Weil der Teufel bekanntlich im Detail steckt, sollten „heilige Worte“ nicht nur sinngemäß, sondern exakt überliefert werden. Dafür wurden eigens Techniken entwickelt und streng angewendet. Im Zoroastrismus, dessen Heilige Schrift, das Avesta, bis zur Spätantike mündlich überliefert wurde, ging man so vor: Man trennte zwei verschiedene Arten der Priesterausbildung und damit auch des Priesteramtes. Eine Gruppe wurde zu Ritualpriestern ausgebildet, die das Avesta und die liturgischen Texte nur auswendiglernten und die täglichen Rituale durchführten; doch Avestisch, die alte heilige Sprache des Avesta, beherrschten sie nicht. Diese zu erlernen blieb den Angehörigen der anderen Gruppe, den Gelehrtenpriestern, vorbehalten. Während sie den Zand, also die Übersetzungen und theologischen Kommentare, verstanden, konnten die Ritualpriester den Text nur in konservierter Form im Ritual anwenden.

„Sie sollten nicht in Versuchung geführt werden, nach eigenem Gutdünken etwas zu verändern“, erklärt Farridnejad. „Wenn Sie einen Text verstehen, sind Sie dazu in der Lage, seinen Inhalt zu variieren, hier und da vielleicht ein bisschen auszuschmücken oder Stellen zu unterschlagen, die Ihnen nicht genehm sind. Deswegen wurde darauf geachtet, dass Wissens- und Handlungsbereiche der beiden Priesterämter getrennt blieben, diese aber gleichzeitig aufeinander angewiesen waren und zusammenarbeiten mussten. Es war eine Form der Gewaltenteilung: Diejenigen, die die Texte predigten, durften sie nicht interpretieren und andersherum. Dieses System der gegenseitigen Kontrolle hat sehr lange einwandfrei funktioniert.“

Dem Erfolg solcher Strategien ist es zu verdanken, dass die antiken Texte bis heute eine wichtige Rolle im religiösen Leben der Zoroastrier spielen und in der Liturgie verwendet und rezipiert werden. Daraus ergeben sich einmalige Möglichkeiten für die Forschung, die mit ihren Vertretern direkt interagieren kann – und damit absichtlich oder unbewusst auch Einfluss auf die Religionsgemeinschaft nimmt. Diese Wechselwirkung zwischen Religion und Wissenschaft ist seit dem Beginn der Orientalistik im 18. Jahrhundert zu beobachten, wenngleich sie sich nicht leicht nachvollziehen lässt. Doch wenn ein junger zoroastrischer Priester heute zum Beispiel nach Deutschland kommt, um seine Dissertation zu schreiben, dann dient er Farridnejad und seinen Kolleginnen einerseits als Quelle, bekommt aber andererseits von ihnen ein wissenschaftlich gefärbtes Bild seiner Religion vermittelt, das wiederum ihre Perspektive auf den eigenen Glauben beeinflusst. Diese Interrelation kann dann selbst zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen werden.

So geht die Geschichte weiter. In Hamburg und am CSMC hat die Erforschung des Zoroastrismus mit der Berufung von Farridnejad jetzt einen festen Platz. Mithilfe der Natur- und Materialwissenschaften wird er hier in den kommenden Jahren darin fortfahren, Texte zu sehen. Und damit Disziplinen zusammenbringen, die auf den ersten Blick so wenig und auf den zweiten so viel miteinander zu tun haben wie Antike und Gegenwart.

Shervin Farridnejad

ist seit 2022 Professor für Iranistik an der Universität Hamburg. Am Exzellenzcluster "Understanding Written Artefacts" leitet er seit dem Wintersemester 2022/2023 den MA Studiengang "Manuscript Cultures". Vor seinem Wechsel nach Hamburg war er als Dozent am Institut für Iranistik an der FU Berlin tätig.