Fechten, wie es im Buche steht

22. April 2022

Das älteste erhaltene Lehrbuch für den Schwertkampf in Europa wird noch heute zum Erlernen dieser Kunst verwendet. Aus dem "Royal Armouries Fecht1" erfährt Cornelius Berthold nicht nur viel über Kampftechniken, sondern auch über das Manuskript selbst, das bis heute Fragen aufwirft.

Read the English version of this article here

Wer sein Auto reparieren, die Steuererklärung machen oder allein in der Wildnis überleben will, kann sich heute bequem zahllose Erklärvideos auf YouTube ansehen. Vor einigen Jahren griff man stattdessen noch auf Ratgeber in Buchform zurück. Diese wiederum gibt es bereits seit Jahrhunderten. Ein Beispiel dafür ist das Manuskript Royal Armouries Fecht1. Das älteste erhaltene Handbuch für mittelalterliche europäische Fechtkunst wird bis heute verwendet, um ebenjene Kunst zu erlernen.

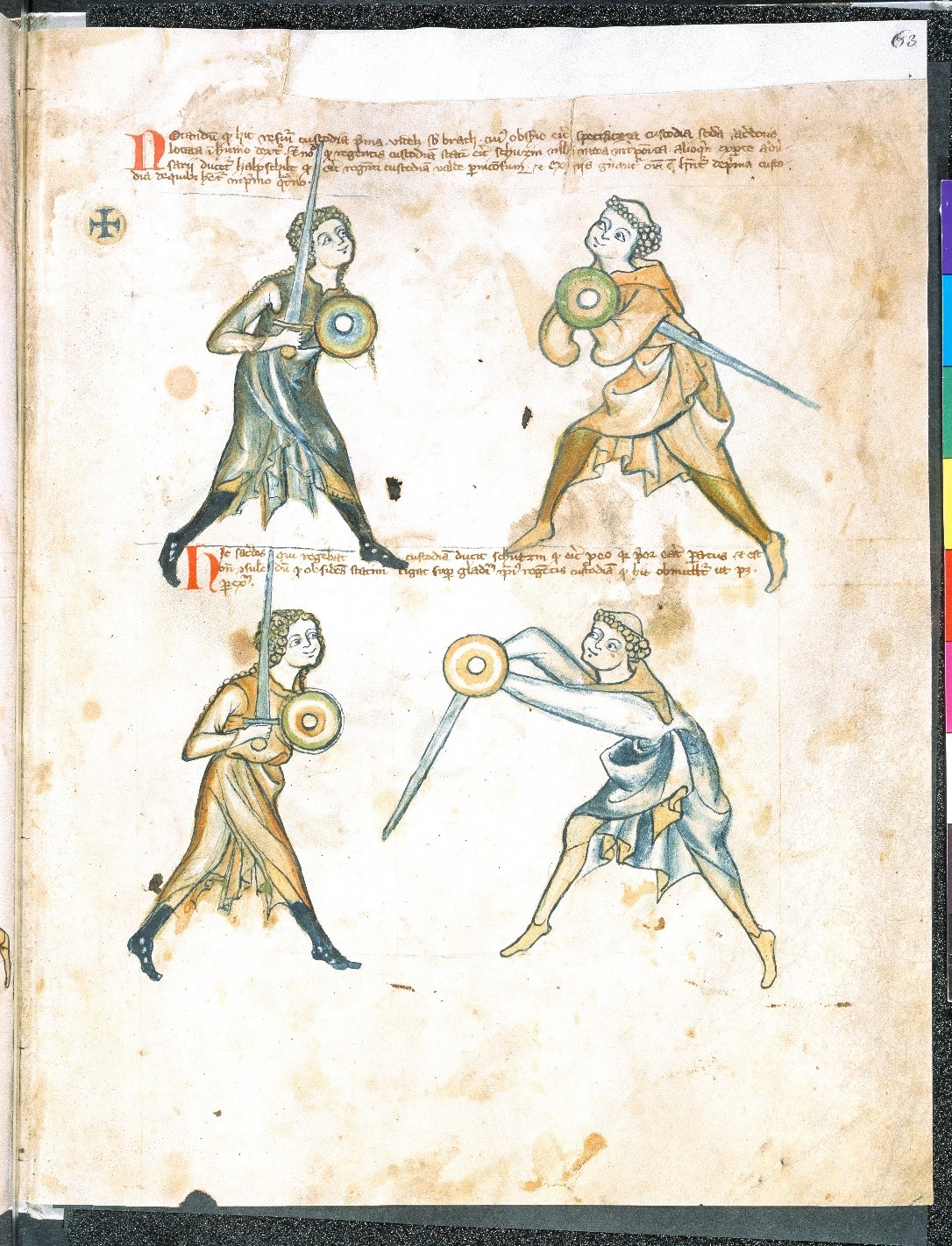

Das auf etwa 1330 datierte Manuskript, das mittlerweile im Royal Armouries Museum in Leeds aufbewahrt wird, besteht aus 32 Pergamentblättern mit farbigen Illustrationen von Fechterpaaren. Gängigen Klischees zum Trotz sind keine Ritter abgebildet, sondern ein Kleriker mit seinem Schüler – sowie auf den letzten beiden Seiten eine Frau, die hier die Rolle des Schülers übernimmt. Der Text ist in lateinischer Sprache verfasst, einige Fachwörter aber sind deutsch. Das Buch beschäftigt sich ausschließlich mit Techniken für die Kombination Schwert und Buckler (ein kleiner Rundschild).

Einer, der von dem in diesem Manuskript aufgezeichneten Wissen profitiert, ist Cornelius Berthold. Der Spezialist für arabische Handschriften und Miniaturkorane lernt und lehrt auch Historisches Fechten. Das intensive Studium des Tower-Fechtbuchs, wie MS Fecht1 auch genannt wird, da es eine Weile im Tower of London aufbewahrt wurde, hat ihn nicht nur Körper- und Waffenhaltungen gelehrt. Durch Nachahmung und Ausführung der gezeigten und beschriebenen Techniken lernte er auch einiges über das Manuskript selbst.

Zum einen, so Berthold, wurden die Illustrationen vor dem Text gemalt, was für mittelalterliche Manuskripte eher unüblich ist. Die erläuternden Kommentare wurden ihrem Schriftstil nach erst etwa zehn bis 20 Jahre später hinzugefügt und deuten auf eine Entstehung in Thüringen, Franken oder Böhmen hin. Die Reihenfolge der Entstehung von Text und Bild lässt sich zum einen daran erkennen, wie diese Elemente einander auf dem Pergament überlagern. Zum anderen haben die Kommentare sehr unterschiedliche Längen, während der für sie vorgesehene Platz zwischen den Bildern immer gleich bleibt. Einige der Texte sind sogar so lang, dass der Verfasser über den Rand schreiben musste. Viele Kommentare, in denen der Leser direkt angesprochen wird, beziehen sich auf die Darstellungen. Der Schreiber muss die Illustrationen also vor sich gehabt haben. An der ein oder anderen Stelle beschwert er sich sogar über fehlende Bilder:

nota quod non est plus depictum de illo frusco quam ille due ymagines quod fuit vicium pictoris

(Merke, dass von diesem [Fecht-]Stück nicht mehr als jene zwei Bilder gemalt sind, was ein Fehler des Zeichners gewesen ist.)

Fecht1 ist eines der ersten historischen Fechtbücher, mit denen Berthold sich beschäftigt hat. Der Einstieg war nicht leicht, denn wer sich Bilder und Text genauer anschaut, merkt schnell, dass dieses Lehrbuch nicht für Anfänger gedacht ist. Es gibt weder genaue Anweisungen für die unterschiedlichen Techniken noch Übungsbeispiele zum Erlernen der Grundlagen. Vielmehr scheint das Werk eine scholastische Analyse der Fechtkunst zu sein. Es zeigt wiederkehrende Situationen im Kampf und listet die Optionen beider Fechter auf, illustriert durch Anfangs- und Endpositionen von Fechttechniken. Das Zielpublikum waren vermutlich Fechtende mit Trainingserfahrung, die sich mit ihrer Kampfkunst auch intellektuell auseinandersetzen sollten. So fordert der Text seine Leser mehrmals auf, sich die Fechtsituationen genau anzusehen, Vergleiche zu bereits gelernten Abläufen zu ziehen und zu überlegen, welche Fechttechnik gerade am besten passen würde.

Aus dieser Anleitung heute wieder eine funktionale Kampfkunst zu entwickeln, gelingt nur durch Experimentieren, Vergleiche mit jüngeren ausführlicheren Fechtbüchern und einer Menge „Learning by Doing“. Dabei kommen auch möglichst authentische (aber meist stumpfe) Nachbauten historischer Schwerter zum Einsatz.

Einige Blätter des Fechtbuchs sind im Laufe der Zeit verlorengegangen: Zum Beispiel werden im Manuskript verschiedene Situationen dargestellt, in denen ein zögernder Gegner mit einem Stich angegriffen werden soll. Ausgerechnet für eine der häufigsten Klingenkonstellationen (Abb. 2) findet sich dieser Angriff jedoch nicht, obwohl er zu erwarten wäre. Viele Fechtschüler dürften an dieser Stelle vor einem Rätsel gestanden haben. 2012 fanden Forscher mithilfe einer Lagenanalyse schließlich heraus, dass im Codex mehrere Blätter fehlen. Eine der Lücken klafft an genau der Stelle, an der die Beschreibung des Stiches zu erwarten wäre. Damit gibt es immerhin ein Indiz, dass es diese Fechttechnik überhaupt gegeben hat.

Fecht1 ist nicht das einzige, aber das älteste Fechtbuch, das erhalten geblieben ist und heute von Interessierten genutzt wird, um diese historischen Künste wiederzubeleben. Es wurde über Jahrhunderte hinweg gelesen und bestaunt. Im 16. Jahrhundert berief sich der sächsische Adlige Heinrich von Gunterrodt auf das Manuskript (obwohl er dessen Text offenbar kaum lesen konnte) und etwa zur gleichen Zeit malte Jörg Breu der Jüngere in Augsburg Fechterpaare für eine Fechthandschrift, deren Haltung und Kleidung denen aus Fecht1 frappierend ähnlich sind. Bis zum Zweiten Weltkrieg wurde Fecht1 in der Herzoglichen beziehungsweise Hofbibliothek Gotha aufbewahrt. Dann verschwand es unter ungeklärten Umständen und tauchte erst 1950 bei einer Sotheby’s-Auktion in London wieder auf, wo es die Royal Armouries ersteigerten.

Bis heute wirft Fecht1 Fragen auf. Viele davon beziehen sich auf die Entstehungs- und die Überlieferungsgeschichte des Manuskripts, aber auch auf den Inhalt und die dargestellten Schwertkampftechniken. Das Schöne dabei: Wissenschaftler und fechtbegeisterte Laien kommen gleichermaßen zum Zug.

Wer wissen möchte, wie die Kunst, die in dem Tower-Fechthandbuch so bildreich dargestellt ist, ausgesehen haben könnte, kann im Internet nach der alten Inventarnummer von Fecht1, nämlich MS I.33, suchen – zum Beispiel ganz bequem auf YouTube.