"Kunst und Wissenschaft rütteln am selben Ast"Interview mit Axel Malik

4. Oktober 2021

Der Workshop „Removed and Rewritten” endete mit einem ungewöhnlichen Programmpunkt: Axel Malik, Artist in Residence am CSMC, präsentiert seine „Intervention Palimpsests“. Im Interview spricht er über die transformative Wirkung von Schrift und das gemeinsame Anliegen von Kunst und Wissenschaft.

Read the English version of this interview here

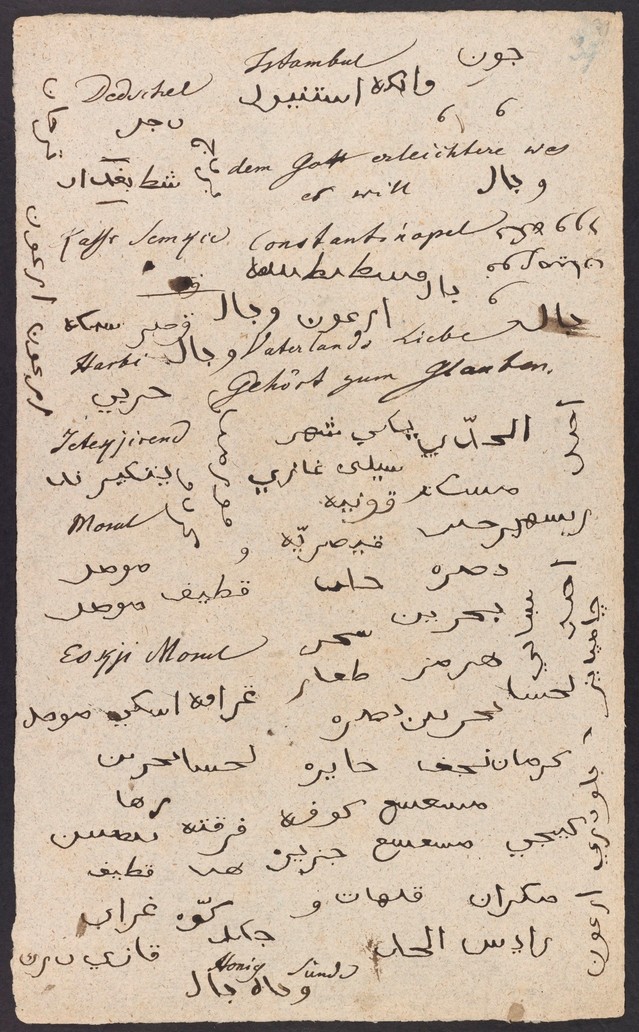

Herr Malik, der Auftritt eines Künstlers auf einer wissenschaftlichen Tagung ist ein seltenes Ereignis. Sie werden unter anderem zwei Ihrer Werke vorstellen, die sich mit bemerkenswerten Goethe-Manuskripten beschäftigen: seinen arabischen Schreibübungen. Worum handelt es sich dabei?

Als Goethe seinen West-östlichen Divan schrieb, war er in einer hochsensiblen Stimmung gegenüber den orientalischen Kulturen und allen poetischen Impulsen, die er daraus aufnehmen konnte. Eine besondere Faszination übten orientalische Schriften auf ihn aus: Hebräisch, Persisch und vor allem Arabisch. Lesen konnte er sie nicht. Aber er spürte, mit welcher Bewegungsenergie, Dynamik und Ausdruckskraft sie gestaltet sind. Also begann er, sich in die Schreibbewegungen dieser Schriftzeichen einzufühlen und sie nachzuahmen. Ohne überhaupt eine Orientierung zu haben, wo ein Wort endet und wo das nächste anfängt, übte er bestimmte Schriftzüge.

Er malte also einfach arabische Schriftzeichen ab, ohne ihre Bedeutung zu erfassen?

Ja, es ging ihm nicht um das Erlernen dieser Sprache. Trotzdem hat er sich über einen Zeitraum von fünf Jahren intensiv mit orientalischen Schriften beschäftigt. Das mutet natürlich seltsam an: Warum sollte jemand wie Goethe, der so sehr das Wort und den Geist schätzt, so viel Zeit auf das scheinbar sinnlose Abmalen von Schriftzeichen verwenden? Aber tatsächlich ging es ihm um mehr als ums mechanische Kopieren. Nicht zufällig nannte er diese Tätigkeit eine „geistig technische Bemühung“. Wie nirgends sonst schienen ihm im Arabischen Geist, Wort und Schrift „uranfänglich zusammengekörpert“, wie er sagt. Er wollte wissen, was sich ihm über diesen Kulturraum mitteilt, wenn er sich für die Formkräfte dieser Schrift öffnete. Diese Strategie halte ich für sehr intelligent – aber natürlich ist sie auch sehr merkwürdig.

Worin besteht der Zusammenhang zwischen dieser Strategie und Ihrer eigenen Arbeit?

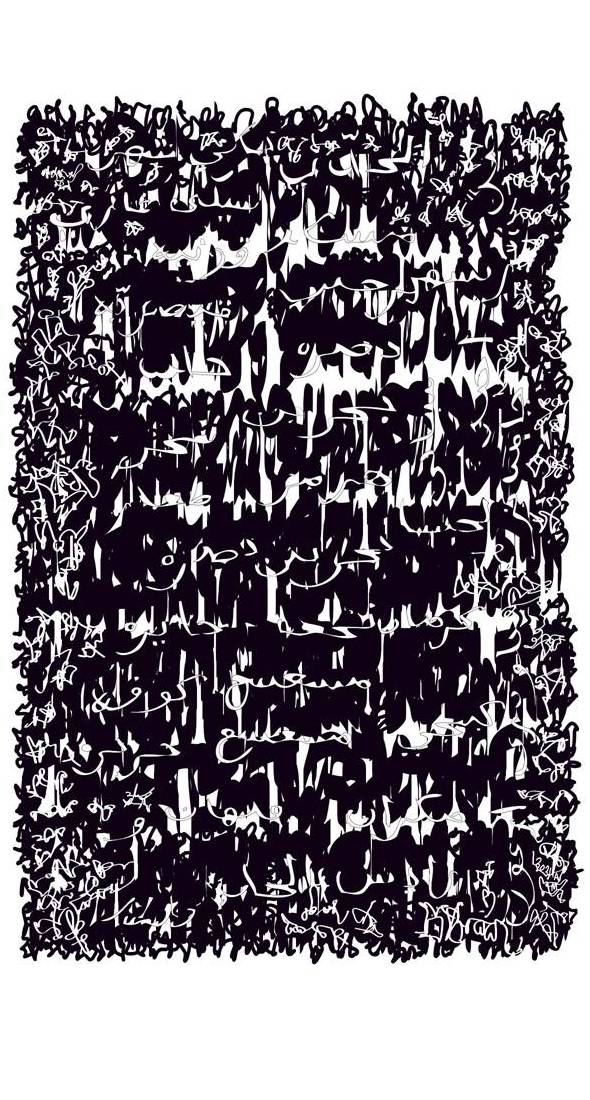

Goethes Ansatz, sich einer Kultur über ihre Schrift zu nähern, leuchtet mir vollkommen ein. Wenn man das erste Mal geschriebenes Arabisch sieht, kann man ja kaum glauben, dass das eine Schrift ist. Es ist schwer vorstellbar, wie sich mit diesen vielen Bögen, Schlaufen und tänzerischen Rhythmen ein Text formatieren lässt. Es ist vollkommen fremd und übt trotzdem – oder gerade deshalb – eine starke Anziehungskraft aus. Wie kann ich dem Fremden, das ich nur von außen sehe, auf meiner Empfindungsebene eine Resonanz geben? Das, scheint mir, ist die Frage, die Goethe sich gestellt hat. Er geht alles über die Sinne an. Meine Absicht war es, auf diese Methode künstlerisch zu reagieren. Daraus sind zwei großformatige Arbeiten entstanden, die ich auf dem Workshop zeigen werde.

Thema des Workshops sind Palimpseste, also Manuskripte, von denen der ursprüngliche Text entfernt und die dann neu beschriftet wurden. Wie fügt sich Ihre Auseinandersetzung mit Goethes arabischen Schreibübungen in diesen Kontext ein?

Ein wichtiger Anknüpfungspunkt ist für mich die Arbeit von Halle O’Neal, die ebenfalls auf dem Workshop sprechen wird. Sie plädiert dafür, den Begriff des Palimpsests zu erweitern. Dem üblichen Verständnis nach entstehen Palimpseste ja in einer Situation des Mangels: Man hatte nicht genügend Pergament oder Papier, und so hat man das vorhandene eben wiederverwendet. O’Neal hat sich nun mit einer buddhistischen Tradition beschäftigt, nach dem Tod eines Menschen heilige Sutren auf ein Blatt mit der Handschrift des Verstorbenen zu schreiben. Die religiösen Texte werden mit seiner Handschrift verwoben und in eine unmittelbare Beziehung gebracht. Es ist eine Kontaktaufnahme mit den Spuren, die der Verstorbene hinterlassen hat.

Das ist jetzt insofern etwas ganz anderes – und deswegen plädiert O’Neal für eine Ausweitung des Begriffs des Palimpsests – als das Überschreiben von Text hier nicht aus einem Mangel heraus geschieht, sondern Teil einer ritualisierten Trauerarbeit ist. Es geht nicht um Recycling, sondern um Transformation. Abwesenheit und Anwesenheit, Wertschätzung und Gedenken werden durch Schreibvorgänge in Beziehung gesetzt.

Jedes meiner Zeichen ist ein Sonderfall, der noch einmal infragestellt, was ein Zeichen ist.

Die Verbindung zu Ihrer Arbeit zu Goethe besteht also in der Absicht, die vorhandene Handschrift zu transformieren, statt sie zu beseitigen.

Interessant erscheint mir vor allem, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn Sie über Palimpseste sprechen, Schrift fast immer von der Informationsseite her anschauen: Was ist in die Palimpseste eingeschrieben? Können wir den verlorenen Text wieder sichtbar machen? Aber neben dem Informationsgehalt gibt es eben noch eine weitere Dimension, den Schriftkörper. Wenn ich nach dem Tod eines geliebten Menschen Abschied nehmen und noch einmal die Verbindung spüren möchte, dann haben diese handschriftlichen Spuren einen Gehalt, auf den ich mich einlassen kann. Genauso hat Goethe mit seinen „geistig technischen Bemühungen“ versucht, sich auf diesen Schriftraum körperlich einzulassen, um etwas zutage zu fördern, was unabhängig vom Inhalt ist. Genau deshalb ist der künstlerische Beitrag interessant. In meinem Projekt, das sich um Schrift dreht, die unlesbar ist, spielt die Information von vornherein keine Rolle. Ich nähere mich Schrift nicht über ihren Informationsgehalt, sondern über ihre Formgestalt, als Schreibakt. Das wird der Bezugspunkt meiner Intervention sein.

Was bleibt von Schrift übrig, wenn sie nicht lesbar ist, und was können wir durch die Auseinandersetzung mit einer solchen Schrift lernen?

Wenn Sie ein Schriftzeichen sehen, basiert Ihr ganzes Nachdenken darüber auf der Prämisse, dass es eine Bedeutung hat, dass es definiert ist und analysiert werden kann. Ich unterlaufe diese Annahme, indem bestimmte Aspekte dessen, was ein Zeichen ausmacht, auch bei mir vorhanden sind, aber das wesentliche Merkmal der Bedeutung fehlt. Jedes meiner Zeichen ist ein Sonderfall, der noch einmal infragestellt, was ein Zeichen ist. Wenn wir von allem Informationsgehalt abstrahieren, hat jede Schrift auch einen Körper. Ich beschäftige mich nur mit diesem Schriftkörper. Ein Schreiben, das sich ausschließlich auf die Schreibbewegung fokussiert, erzeugt präzise Zeichen, die sich nie wiederholen. Dieses Differenzierungsvermögen ist das Thema meiner skripturalen Methode.

Ihre Perspektive auf Schrift ist natürlich eine ganz andere als die der Wissenschaft. Wie sehen Sie dieses Verhältnis, und was erwarten Sie vom Austausch mit den anderen Teilnehmenden des Workshops?

Wissenschaft zielt auf Generalisierbarkeit, Kunst zielt auf einzelne und einzigartige Phänomene. Mit ihren ganz unterschiedlichen Methoden finden beide sehr wichtige Dinge über die Welt heraus. Aber in der Regel begegnen sie einander nicht. Wissenschaftler vermeiden Künstler, weil sie in ihrer Sprache nicht auf Kunst zu reagieren verstehen, und Künstler vermeiden die Wissenschaftler, weil sie ihre Argumente ab einem bestimmten Punkt nicht mehr nachvollziehen können. Kunst und Wissenschaft haben wenige gemeinsame Ereignisräume. Dabei rütteln wir am selben Ast, nur an verschiedenen Stellen. Wenn wir verstehen wollen, was Schrift ist, was Schreiben bedeutet, dann sollten wir unsere unterschiedlichen Impulse eng in Berührung bringen.

Axel Malik

ist Artist in Residence am CSMC. Bis zum 27. September 2023 läuft auf unserer Webseite sein „Increasing Countdown“, dessen Idee er in diesem Interview erklärt.